Уран – это сегодня самое важное, стратегическое сырьё. Мегалиты и урановые рудники

"Направление 15" – под таким кодовым названием в СССР после войны в обстановке строжайшей секретности начались работы по созданию оружия массового поражения с применением боевых радиоактивных веществ (БРВ). Тысячи заключенных погибали в шахтах и рудниках, на секретных заводах, добывая уран и плутоний. СССР в бешеной гонке наращивал свою ядерную мощь. Идея БРВ принадлежала, как поговаривают в кругах военных, академикам Юрию Харитону и Анатолию Александрову. Принцип этого оружия – дешево и сердито. Никаких дорогостоящих заводов по обогащению делящихся материалов, центрифуг не нужно. Стержни с отработанным топливом, побывавшим в реакторе первой в мире атомной электростанции в Обнинске, вскрывались, содержимое растворяли. Получался смертоносный коктейль из десятков опаснейших для всего живого радионуклидов. Самым страшным среди них был плутоний–239 с периодом полураспада 24 тысячи лет. В аэрозоль жидкость должна была превращать обыкновенная взрывчатка. А уж наклепать таких бомб, ракет было делом техники. По замыслу отцов БРВ, стоило обработать такими аэрозолями живую силу противника, как солдаты от полученных высоких доз облучения должны были слепнуть, терять сознание и погибать. Никаких тебе ударных волн, пожаров, как при взрыве атомной бомбы, никаких разрушений домов, мостов, городов.

БОРСКИЙ ИТЛ, Борлаг, Почтовый Ящик - 81 (24.1.1949 – 3.10.1951) - исправительно-трудовой лагерь по обслуживанию Ермаковского рудоуправления (1-го Гл. Упр. при СМ СССР) по добыче урановых руд. Подчинялся ГУЛАГу Министерства юстиции СССР. Спецконтингент прибывал из ИТЛ СТРОИТЕЛЬСТВА № 247 (Челябинск-40). Его численность доходила до 2150 чел. Обслуживающий персонал лагеря состоял из ссыльнопоселенцев по категориям «немцы», «власовцы» и «указники». Его управление первоначально располагалось в г. Чите, а с мая 1950 г. в поселке Синельга Читинской области. Заключенные использовались при добыче радиоактивного сырья. Рудник был в стене ущелья на довольно большой высоте, у подножия – палаточный поселок за колючей проволокой. ИТЛ напрямую подчинялся Москве, и все его снабжение шло из столицы. Это был особый секретный лагерь. Его местонахождение обозначалось коротким телеграфным кодом - "Стрела". На руднике "Мраморный", уран добывали из пяти штолен, проходка которых велась на высоте 2300 метров. Руду отправляли вниз на спинах зэков, а уже от Чары - самолетами. Лагерь был закрыт осенью 1951 года, причина – ликвидация Ермаковского рудоуправления, так как не подтвердились прогнозные запасы уранового сырья на читинском Севере, а выявленные были исчерпаны.

В 1945 году после Победы, в ходе раздела оккупационных зон в Германии Соединенные Штаты передали СССР земли, где добывалось самое важное стратегическое сырье тех лет - урановая руда. Как выяснил обозреватель "Власти" Евгений Жирнов, американская щедрость очень дорого обошлась советскому народу "Запасы урановых руд незначительны" Вопрос о том, знали ли американцы в 1945 году, что вместе с Саксонией отдают СССР урановые рудники, остается открытым до сих пор. Западные историки пишут, что среди представителей США на Ялтинской и Потсдамской конференциях, где решался вопрос о послевоенном устройстве Европы и Германии, не нашлось ни одного специалиста, имеющего представление о геологии саксонских Рудных гор. И поэтому американцы не возражали против включения Саксонии и Тюрингии в советскую оккупационную зону. Правда, в обмен на создание союзных зон оккупации в Берлине. Конечно, возможно всякое. Но данные о наличии урановых руд в Саксонии к тому времени публиковались уже более ста лет. Один из советских руководителей работ по добыче урана в ГДР Николай Чесноков вспоминал: "Урановые руды, особенно урановую смолку для получения красок, начали добывать здесь в 1825 году. Наибольшее их количество было добыто в 1850-1854 годах. Добыча велась и в 1905-1910 годах, вплоть до 1940 года в небольших количествах, в основном для производства красок. С 1825 по 1831 год период в Рудных горах Саксонии всего было добыто 13 907 кг урана". К 1940-м годам разрабатывавшиеся в Саксонии залежи урана стали иссякать: "По данным завода синих красок в Aye, где перерабатывались урановые руды,- писал Чесноков,- в 1939 году на завод было поставлено 263,3 кг урана в руде с рудников Шнееберга". А другой советский специалист по немецкому урану геолог Вячеслав Марченко писал о событиях 1940-х годов: "Германские геологи провели ревизию старых месторождений Рудных гор и оценили общие возможные запасы урана в 15 т металла. В 1940-1944 гг. германские горные предприятия добывали урановую руду в Шнееберге и Иоганнгеоргенштадте. Учитывая большое количество целебных источников радоновых вод с высокой концентрацией в районе курортов Обершлема и Нидершлема, немецкие специалисты сделали вывод, что уран весь "разложился" и перешел в радий, поэтому поиски урана здесь не имеют перспектив". Как утверждал тот же автор, немецкие геологические отчеты по урану в конце войны захватили американцы, и именно по этой причине они без особых возражений отдали саксонские Рудные горы в распоряжение СССР. Ведь для того, чтобы добыть там количество руды, необходимое для создания атомной бомбы, пришлось бы затратить колоссальные средства и огромное количество труда и времени. А с учетом потерь, которые понес в войне Советский Союз, это надолго затормозило или остановило бы советский атомный проект. Идея выглядела блестяще, если бы не одно "но". Американское атомное оружие всерьез угрожало власти Сталина. А ради ее сохранения и укрепления он был готов идти на любые жертвы - и человеческие, и финансовые. Как вспоминал один из руководителей советского атомного проекта Михаил Первухин, руководивший с 1942 года Наркоматом химической промышленности СССР, для развертывания работ по созданию атомного оружия не хватало самого главного - урана: "По предварительным расчетам Игоря Васильевича Курчатова, для осуществления в реакторе цепной реакции необходимо было иметь около 100 тонн природного урана в виде чистого металла или солей урана. Чтобы разобраться в вопросе ресурсов урана в нашей стране, мы с Игорем Васильевичем вызвали в Москву директора Института радиохимии Академии наук проф. В.Г. Хлопина. Он рассказал нам, что в Средней Азии есть один рудник цветной металлургии, на котором добываются урановые руды для целей изготовления светящихся красок. По сообщению Наркомата цветной металлургии, к которому мы обратились, разведанные запасы урановых руд незначительны, и чтобы получить 100 тонн урана, необходимо было провести большие горные работы на руднике, а также соорудить установки по обогащению руды". Поиск новых источников урановой руды шел беспрерывно: "На 1944 г.,- писал Вячеслав Марченко,- в Советском Союзе имелось лишь 10 тонн солей урана, а для запуска уран-графитового котла было нужно не менее 100 тонн. В 1944 году в стране было добыто 1500 тонн руды, или 2 тонны солей урана. Сразу после освобождения Эстонии наши геологи провели поиски и разведку содержащих уран диктионемовых сланцев в районе Силламяэ. В 1945 г. было добыто 125 000 тонн руды (50 тонн урана). Правительством были предприняты решительные меры по организации геологических поисков урановых руд; был организован Комитет по созданию сырьевой базы урана". Для поиска новых месторождений урана советское руководство пошло на беспрецедентные меры. 21 марта 1946 года Совет министров СССР принял постановление "О премиях за открытие новых месторождений урана и тория", в котором говорилось: "1. Первая премия присуждается за открытие новых месторождений урана с запасами металла не менее 1000 тонн при среднем содержании урана в руде 1,0% и выше. 2. Установить, что руководитель геологоразведочной партии, удостоенный первой премии: а) получает денежную премию в размере 600 тыс. руб.; б) представляется Советом Министров СССР к высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства - званию Героя Социалистического Труда; в) получает звание "Лауреат Сталинской премии" первой степени; г) получает за счет государства в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк с обстановкой и легковую машину; д) получает право обучения своих детей в любом учебном заведении СССР за счет государства; е) получает право (пожизненно для себя, жены (мужа) и для детей до их совершеннолетия) бесплатного проезда в пределах СССР железнодорожным, водным и воздушным транспортом; ж) получает двойной оклад жалования на все время работы в области специальных разведок". Чтобы представить себе размер обещанных благ, достаточно сказать, что денежная премия представляла собой оклад инженера за 50 лет. "1281 смертельный случай" Система стимулирования, судя по всему, себя оправдала. "В сентябре 1945 г.,- писал Марченко,- была создана Саксонская ураново-поисковая партия. Начальником был назначен С.П. Александров. К концу 1945 г. запасы урана были оценены в 150 тонн, а в апреле 1946 г. в результате геологических поисков запасы урана возросли до 1500 тонн. В августе 1946 г. были закрыты курорты в Обершлеме, и здесь начались геологические поисково-разведочные работы. Весной 1947 г. Саксонское горное управление преобразовано в акционерное общество "Висмут" во главе с М. М. Мальцевым. Это общество было передано в счет репараций Советскому Союзу. Начата добыча урановых руд в Аннаберге, Шнееберге и Мариенберге. В 1948 г. вводятся в эксплуатацию месторождения Беренштайн, Фрайталь, Нидерпебель, Зайфенбах и крупнейшее в мире месторождение Нидершлема-Альберода... В 1949 г. открыты месторождения Цобес, Шнеккенштайн и Берген. Уже в следующем, 1950 году в Советский Союз было отгружено 2500 тонн урана, в то время как в СССР было произведено всего 1000 тонн". Большие успехи обеспечивались огромными человеческими жертвами. Западногерманские источники указывали, что на шахтах "Висмута" постоянно происходят аварии, сопровождавшиеся гибелью людей: "27 апреля 1947 года 20 горняков засыпало в результате аварии на штольне. В мае 1949 года обрушилась шахта под озером Филцзее в районе Шнееберга. Потолок штольни не выдержал давления воды, погибло 180 рабочих". Самый страшный несчастный случай произошел в 1949 году в Йохангеоргенштадте, западные немецкие газеты писали тогда о сотнях погибших. Николай Гришин, перебежавший на Запад советский офицер, позже сообщил, что над шахтой взорвалась коробка со взрывчаткой, и это вызвало оползень под землей. Засыпало всю рабочую смену. Один из руководителей "Висмута", также сбежавший на Запад, который в свое время был ответственным за данный горный округ, в 1950 году официально заявил, что он был свидетелем аварии "на первом объекте в 14-й шахте": "Шахта находится на глубине 200 метров под водой. Там должно находиться около 800 человек, которых еще до сих пор не вытащили". Согласно секретной внутренней статистике компании "Висмут", которая попала в руки западной немецкой прессе, во второй половине 1949 года было зарегистрировано, не считая жертв аварии в Йохангеоргенштадте, 1281 смертельный случай, 3467 ампутаций, а также 16,5 тыс. случаев тяжелых телесных повреждений. Родственники не получили никакой компенсации. Финансовые затраты на добычу немецкого урана также превышали все мыслимые размеры. На предприятиях и шахтах "Висмута" трудилось без малого 200 тыс. человек, огромные средства расходовались на геологоразведку, строительство новых шахт и предприятий, охрану объектов и т. д. Если до первого испытания советской атомной бомбы в августе 1949 года на это обращали не слишком много внимания, то после успешного завершения первого этапа атомного проекта сотрудники Госплана СССР решили подсчитать затраты на немецкий уран и были немало удивлены. Как оказалось, на финансирование "Висмута" тратится все, что Советский Союз получал в своей зоне оккупации Германии: репарации, все доходы от деятельности советских акционерных обществ и даже доходы от торговли "Военторга" в советских воинских частях. Однако самым удивительным для главных плановиков страны оказалось то, что даже этих средств постоянно не хватало. Госплан начал настойчиво требовать снижения затрат на производство восточногерманского урана. Однако в том же 1949 году начальник финансового управления Советской военной администрации в Германии (СВАГ) В. Ситин писал, что выполнить задание Госплана невозможно из-за быстрой выработки месторождений: "Проект Госплана Союза ССР исходит из снижения отпускной цены продукции акционерного общества "Висмут" с 1.000 марок за единицу до 850 марок. Между тем в связи с обеднением руд условия работы в акционерном обществе "Висмут" осложняются, и проект плана Общества на 1950 год исходит из того, что при увеличении продукции на 33% добыча объемной кубомассы возрастет на 105%. В этих условиях мы считаем снижение отпускной цены и, следовательно, себестоимости продукции "Висмута" нереальным и полагаем целесообразным сохранить на 1950 год цену, принятую для 1949 года". Мало того, как писал Ситин, "Висмут" собирался не снижать, а повышать цену на свою продукцию: "Общество "Висмут" планирует повышение цен с 1000 до 1250 марок. При принятии нашего предложения общая стоимость продукции акционерного общества "Висмут" выразится в 1 млрд марок". Ко всему прочему начальник финансового управления СВАГ сообщал, что средства, выделенные "Висмуту" на текущий год, уже кончились и недостающие деньги будут попросту взяты со счета Госбанка СССР: "Остаток средств Госбанка СССР в марках определяется Госпланом на 1 января 1950 года 400 млн марок. Между тем уже на 28 октября средства Госбанка СССР в Гарантийно-Кредитном Банке составили 350 млн марок, из них 80 млн перечислено в октябре месяце Министерством финансов Германской Демократической Республики на отдельный счет Госбанка в Гарантийно-Кредитном Банке как погашение части внешней задолженности Германии Советскому Союзу за товарные поставки и услуги, предоставленные Советским Союзом Германии в 1945-1946 г.г. Учитывая, что ассигнования на оплату продукции акционерного общества "Висмут" в 1949 году по немецкому бюджету уже исчерпаны и дальнейшее финансирование "Висмута" до конца года будет происходить исключительно за счет средств Госбанка СССР, по примерным подсчетам, на эти расходы будет израсходовано не менее 90 млн марок. Каких-либо крупных поступлений на текущий счет Госбанка в Гарантийно-Кредитном Банке от доходов советских организаций в Германии до конца года не предвидится". Ситин писал, что свести концы с концами можно единственным способом - отдать "Висмуту" все имеющиеся в наличии ресурсы: "Недостающие средства могут быть изысканы лишь при условии направления на эту цель всего свободного остатка по доходам советских предприятий в Германии". "Подземщикам платили по сто рублей в месяц" Возможно, если бы "Висмут" продолжал оставаться главнейшим поставщиком урана для советской атомной промышленности, от госплановцев просто отмахнулись бы. Но за прошедшие годы расширилась добыча урана в СССР, и заработали аналогичные "Висмуту" предприятия в других социалистических странах: Яхимовские рудники в Чехословакии, советско-румынское общество "Кварцит", Кузнецкие рудники в Польше и советско-болгарское Горное общество. Так что руководителям "Висмута" пришлось искать способы экономии. Нельзя сказать, что на "Висмуте" и раньше ничего не делали для снижения расходов и себестоимости урана. К примеру, на шахтах и обогатительных предприятиях едва ли не с начала усиленной добычи использовали советских солдат срочной службы, которым платили значительно меньше немецких рабочих. Один из них, Василий Устинов, вспоминал: "Я работал подземщиком-взрывником. Другие ребята - операторами, настройщиками, ремонтниками электронной аппаратуры, техническими контролерами по приемке руды. На шахтах работали и люди гражданские, в основном молодые выпускники горных вузов. Один из них по фамилии Куренков был у нас начальником бурильно-взрывных работ... На объект, куда нас доставляли на автобусе немцы, мы приезжали в гражданской одежде. Подземщикам платили по сто рублей в месяц, но не на руки, а переводили на сберкнижку. Выдавали кроме основного ежедневный доппаек: 400 г молока, 160 г колбасы, 80 г сливочного масла, 40 г сахара. Горячего обеда в шахтах не было, его заменял сухой паек". К 1950 году на "Висмуте" работало около 10 тыс. солдат. Шахтер в СССР получал 1100-1200 рублей в месяц, так что экономия была налицо. А вот немецкий персонал после настойчивых требований Госплана начали сокращать: "В 1950 году,- вспоминал Николай Чесноков,- была проведена большая кампания по уменьшению объемов горных работ и закрытию малоперспективных по урану участков и в целом рудников. Это позволило уменьшить численность работающих в Висмуте с 195 906 человек в 1950 году до 153 112 человек в 1951 году и снизить себестоимость единицы продукции на 23%". Однако себестоимость все равно оставалась крайне высокой, и на "Висмуте" взялись за организацию труда: "В 1951-1953 гг.,- писал Чесноков,- в "Висмуте" широко развернулось движение передовиков производства: появлялись специализированные бригады проходчиков горизонтальных горных выработок, восстающих выработок и бригады на очистных работах в блоках. Началась проходка стволов шахт скоростным методом, проходка квершлагов и полевых штреков, это способствовало ускоренному вскрытию новых рудоносных участков Шнеебергского рудного поля, новых ураноносных жил и росту добычи урановых руд". Картину, правда, по-прежнему портили аварии. 18 июля 1955 года заместитель министра внутренних дел СССР Семен Переверткин, чьи подчиненные охраняли "Висмут", докладывал в ЦК КПСС: "16 июля сего года в 1 час ночи в стволе шахты N 208 акционерного общества "Висмут" в районе города Aye (30 километров юго-западнее г. Карл-Маркс-штадт) Германской Демократической Республики возник пожар. Образовавшиеся от пожара газы распространились на четыре соседние шахты, вследствие чего работы на них временно прекращены. По предварительным данным, в результате пожара и отравлений газами погибло 27 немецких рабочих, получили ожоги и отравления различной степени 93 и до настоящего времени не обнаружены 12 рабочих. Предположительно причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание электрического кабеля высокого напряжения. Администрацией акционерного общества "Висмут" создана группа по руководству ликвидацией пожара. Пожар на шахте N208 продолжается. Усилена охрана объектов акционерного общества "Висмут" частями войск МВД СССР в Германской Демократической Республике. Для установления причин пожара создана комиссия из представителей администрации акционерного общества "Висмут", Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР и Управления войск МВД СССР в ГДР". Но главная проблема "Висмута" к середине 1950-х заключалось в том, что огромные расходы на него подрывали экономику ГДР, и руководители страны начали все настойчивее просить Москву снять с них это непосильное бремя. "Свыше миллиарда марок в год" В 1956 году первый заместитель председателя Совета министров СССР Максим Сабуров провел переговоры с руководителями ГДР и направил в ЦК КПСС доклад со своими предложениями по выводу дружественной страны из экономического кризиса, в котором о "Висмуте" говорилось: "Во время беседы с немецкими друзьями мной был поставлен вопрос, какие меры они намечают предпринять для устранения создавшихся трудностей и имеются ли в ГДР ресурсы для того, чтобы сбалансировать экономику... По вопросу о расходах ГДР по А/О "Висмут" друзья заявили, что желательно было бы уже в 1956 году снять дотацию за счет государственного бюджета ГДР на расходы А/О "Висмут" в сумме 950 млн марок, в том числе 750 млн марок - оплата 50% стоимости продукции и 200 млн марок - возмещение стоимости основных фондов. При этом они имеют в виду, что в дальнейшем оплата продукции А/О "Висмут" будет производиться по полной себестоимости поставками товаров из Советского Союза". Сабуров писал, что в случае выполнения просьбы немецких друзей, проблемы экономики ГДР превратятся в проблемы для экономики СССР: "В случае принятия предложения немецких друзей об оплате продукции А/О "Висмут" по полной себестоимости, включая затраты на капитальные вложения и геологоразведку, наши платежи за получаемую продукцию А/О "Висмут" в течение 1956-1960 гг. составят при планируемой добыче в объеме 26,2 тыс. тонн металла 7,7 млрд марок, или около 10 млрд инвалютных рублей, вместо 3,4 млрд марок, или 4,4 млрд инвалютных рублей при оплате по существующему соглашению. Таким образом, сумма наших платежей по условиям, выдвинутым друзьями, будет на 5,6 млрд инвалютных рублей выше, чем при оплате по действующему соглашению... Друзья высказали пожелание, чтобы они были освобождены от участия в капитальных вложениях и затратах на геологоразведочные работы, что мы считаем неправильным. По действующему соглашению основные фонды общества образуются за счет капитальных вложений сторон на паритетных началах, т. е. по 50% с каждой стороны. Эти капиталовложения предназначаются на расширение производственных мощностей предприятий. Затраты на капиталовложения и геологоразведку по пятилетнему плану намечаются в размере около 1,8 млрд марок, или 2,3 млрд инвалютных рублей, из которых 50%, или 900 млн марок (1 млрд инвалютных рублей) должны быть покрыты немецкой стороной. Кроме того, немецкая сторона должна оплатить непогашенную часть их доли уставного фонда в сумме 600 млн марок". Еще больше вопросов вызывало предложение о полной оплате стоимости урана: "Предложения немецких друзей о переходе на оплату продукции А/О "Висмут" по полной ее себестоимости плюс 10% прибыли имеет основание, поскольку такая практика уже применяется в отношении оплаты указанной продукции в других странах народной демократии... Друзья не учитывают то положение, что существующая себестоимость - 260 марок, а также намечаемая пятилетним планом средняя себестоимость 232 марки (или 302 инвалютных рубля) за килограмм металла в руде является чрезвычайно высокой и должна быть значительно снижена. В Чехословакии, например, уже сейчас себестоимость одного килограмма металла в руде составляет 140-150 инвалютных рублей, не говоря уже о том, что в Болгарии себестоимость составляет 98, а в Румынии - 29 инвалютных рублей. По данным иностранной прессы, продажная цена в США, Канаде, Австралии и Аргентине составляет 40-60 инвалютных рублей за килограмм металла в руде. По нашему мнению, оплата Советским Союзом продукции А/О "Висмут" может производиться по полной себестоимости только в том случае, если себестоимость будет значительно снижена". Чтобы найти выход из положения, ситуацию в "Висмуте" поручили оценить первому заместителю министра среднего машиностроения СССР Борису Ванникову, который, как писал Сабуров, предложил вплотную заняться рентабельностью: "По предложению т. Ванникова на основе ознакомления с положением дел на месте значительное снижение себестоимости может быть осуществлено за счет сокращения работ по малорентабельным месторождениям с консервацией ряда шахт, сокращения затрат на капиталовложения и геологоразведку, снижения расходов на управление и охрану. Переход на разработку новых месторождений и консервация малорентабельных шахт неизбежно приведет к некоторому снижению объема производства продукции и сокращению численности рабочей силы в А/О "Висмут", которая должна быть использована в других отраслях народного хозяйства ГДР. Даже при принятии этих предложений себестоимость одного килограмма металла в среднем за пятилетку составит 220 марок (включая прибыль), что значительно выше себестоимости добычи этого металла в других странах народной демократии и существующих цен в капиталистических странах. Учитывая сложившийся уровень себестоимости в странах народной демократии и существующие цены в капиталистических странах, считали бы возможным оплату продукции А/О "Висмут" производить по себестоимости, но не выше 130 марок за один килограмм металла... При принятии указанного предложения расходы ГДР по А/О "Висмут" будут снижены с 4,3 млрд марок по пятилетнему плану до 3,1 млрд марок, или на 1,2 млрд марок. Одновременно платежи СССР даже при снижении объема добычи продукции на 3,7 тыс. тонн металла возрастут на 150 млн марок". "Серьезное напряжение для экономики СССР" Дополнительные сложности создавало и данное прежде Хрущевым обещание оплачивать поставки из ГДР советскими товарами: "Следует иметь в виду, что в 1956-1960 гг. оплата продукции А/О "Висмут" будет производиться в основном поставками товаров из Советского Союза, в то время как до 1956 года оплата продукции производилась наличными немецкими марками за счет остатков в кассе банка и частично за счет платежей ГДР на содержание советских войск. Из общей суммы платежей СССР за продукцию А/О "Висмут" 3,6 млрд марок товарными поставками должно быть оплачено 2,7 млрд марок, или 3,5 млрд инвалютных рублей... При этом необходимо иметь в виду, что это создаст серьезное напряжение для экономики СССР, так как в 1957-1960 гг. нужно будет дополнительно поставить в ГДР товаров на сумму примерно 2,0 млрд валютных рублей сверх предусмотренных в настоящее время поставок". В итоге в 1956 году ГДР заплатили лишь небольшую сумму, и первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт 13 мая 1958 писал Хрущеву: "Мы смогли лишь в масштабе оставшихся у нас экономических сил постепенно приступить к смягчению острейших диспропорций... Большая часть наших экономических сил была связана работой по открытию и обогащению урановых руд. До начала выплаты возмещения за поставки "Висмута" в 1957 году (впервые в 1956 году было выплачено лишь незначительное возмещение) мы предоставляли социалистическому лагерю в течение многих лет путем поставок продукции "Висмута" - без экономического возмещения - ценности, составлявшие свыше одного миллиарда марок в год". Вся дальнейшая история "Висмута" стала историей нескончаемой борьбы за снижение себестоимости урана. Из содержащихся в воспоминаниях ветеранов осторожных намеков видно, что реальной прибыли акционерное общество добилось только в 1970-х годах. Но, как оказалось, ненадолго. "К 1981 году,- писал Николай Чесноков,- в деятельности СГАО "Висмут" возникли и значительные проблемы. Ряд рудников Роннебургского рудного поля перешли в стадию доработки запасов. Ставилась под вопрос экономическая целесообразность вскрытия и обработки запасов глубоких горизонтов... Указанные проблемы вели к увеличению себестоимости добываемой продукции". Потом случилось падение Берлинской стены и "Висмут" с его дорогостоящей продукцией в объединенной Германии оказался никому не нужен. Собственно, он не был нужен уже давно. Но вечный угар гонки за ядерным паритетом с Америкой мешал это осознать. Да и зачем? Ведь военные сверхрасходы всегда уравновешивались низкими доходами советских людей. Подписи 1. С послевоенных времен немецко-советская дружба имела дорогостоящую радиоактивную составляющую 2. Решая проблему создания атомной бомбы, Сталин в Потсдаме создал проблему Западного Берлина 1. За большие деньги советские специалисты находили уран даже там, где, как считалось, он давно кончился 2. Посещая Дома культуры горняков, построенные "Висмутом" (2), его работники оказывались в социалистическом завтра, а уходя на работу,- в докапиталистическом позавчера (3) 1. Первый заместитель председателя Совмина СССР Сабуров (слева) так и не нашел способа сохранить баланс интересов немецких друзей (справа - председатель правления "Висмута" Фриц Зельбман) и советских людей 2. После падения Берлинской стены "Висмут" канул в Лету, оставив после себя горы отвальных пород мысли "Руководитель геологоразведочной партии, удостоенный первой премии, получает за счет государства в собственность дом-особняк с обстановкой и легковую машину" "Друзья высказали пожелание, чтобы они были освобождены от участия в капитальных вложениях и затратах на геологоразведочные работы, что мы считаем неправильным"

Ровно 70 лет назад в Советском Союзе началась промышленная добыча урана. Так зародилась ядерная программа, которая, в сложные послевоенные годы, выросла в ракетный щит и атомную энергетику. Многие документы тех лет и первые ядерные объекты были рассекречены только в последние годы.

Стратегическая государственная тайна СССР 1942-го года была в том, что страна вступает в новую цивилизацию. Постановление Государственного комитета обороны "О добыче урана" от 27-го ноября предписывало к 1 мая 1943 года организовать добычу и переработку урановых руд и получение урановых солей в количестве 4 тонн на Табашарском заводе Главредмета.

Курчатов добился цепной реакции в 1946-м. Международная реакция началась раньше. В 45-м на Потсдамской конференции Труман сказал Сталину, что США испытали бомбу небывалой разрушительной силы.

Это был первый ядерный шантаж, а уже через месяц - первая атомная бомбардировка. США разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Мир изменился навсегда. Но испытание советской бомбы всего через пять лет неприятно удивило бывших союзников. Лишило их привилегии выиграть войну одной бомбежкой.

Завод по обогащению урана в Силламяэ (Комбинат 7)

Секретное промышленное предприятие государственного значения, продукция которого использовалась при создании советского ядерного оружия.

Завод, изначально планировавшийся в Нарве, был построен в Силламяэ с использванием труда заключенных после Второй мировой войны. В первые годы условия жизни были ужасными, а смертность среди рабочих – высокой. Огромные расходы на строительство в Силламяэ, возможно, явились одной из причин того, что исторический центр Нарвы так и не был восстановлен. Планировалось, что, будучи частью программы ядерной бомбы СССР, завод на северо-востоке Эстонии будет добывать уран из диктионемового сланца. Это оказалось экономически нерентабельно, и вместо этого до самого развала Советского Союза в 1991 г. завод использовался только для обогащения урана, добытого в других местах.

Обогащенный в Силламяэ уран нашел применение и в первой советской ядерной бомбе (1949 г.). В случае крупного несчастного случая завод вполне мог стать причиной экологической катастрофы масштаба Чернобыля, отравив восточную часть Балтийского моря ядерными отходами. Из соображений секретности Силламяэ был одним из многих закрытых городов Советского Союза, где условия жизни и поставки товаров жителям были лучше; большинство его населения составляли русскоговорящие люди, приехавшие из разных частей СССР. Для обычных жителей без особых пропусков город был закрыт.

В 1943 году по инициативе правительства при Комитете по делам геологии был организован отдел радиоактивных элементов. Но сырьевая база была ничтожной, и 8 апреля 1944 года Комитет Обороны СССР обязал начать широкие поиски урана по всей территории страны. Известный геолог А.Арсеньев рассказывал, как уже в 1944 году он проводил с примитивным лепестковым альфа-электроскопом секретные работы в различных кернохранищах страны, пытаясь выявить урановые руды и зоны повышенной радиоактивности. 20 августа 1945 года было создано Первое Главное управление во главе с Б.Ванниковым, преобразованное в 1953 году в Министерство среднего машиностроения. Главным куратором урановой проблемы стал Л.Берия.

13 октября 1945 года создается Первое Главное геологоразведочное управление во главе с С.Горюновым. «Первый главк», названный так по государственной важности решаемой им проблемы, охватил всю страну широкой сетью поисковых работ. Гелогические партии снабжались громоздкими радиометрами, которые приходилось тащить на себе в горы и тайгу. Ни один геологический маршрут не обходился без так называемых «попутных поисков», когда измерялась радиоактивность по всему маршруту.

Результаты первых лет работы были удручающими. Как вспоминал академик А.П.Александров, «первые порции нашей урановой руды на мулах вывозили, прямо в мешках!» Министр геологии СССР П.Антропов рассказывал: «Урановую руду на переработку по горным тропам Памира возили в торбах на ишаках и верблюдах. Не было тогда ни дорог, ни должной техники». Отрабатывались любые мелкие месторождения; в поисковом азарте уранщики чуть не загубили курортные зоны Северного Кавказа: здесь добыча шла на убогих рудопроявлениях в горах Бештау и Бык, где буквально руками выбирали урановые минералы из небольших прожилков.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ИТОГИ

В середине января 1946 года Иосифу Сталину был представлен официальный доклад, подготовленный Игорем Курчатовым, Исааком Кикоиным, Борисом Ванниковым, Михаилом Первухиным и Авраамием Завенягиным. Этот документ назывался «О состоянии работ по получению и использованию атомной энергии», в нём в частности говорилось: «В 1945 году выявлено и вывезено из Германии и Чехословакии различных химических соединений урана общим весом в пересчёте на металл 220 т».

А вот как оценил работу группы генерала Завенягина Курчатов: «До мая 1945 года не было надежды осуществить уран-графитовый котёл, так как в нашем распоряжении было только 7 т окиси урана. Товарищ Берия направил в Германию специальную группу работников лаборатории № 2 и НКВД во главе с товарищами Завенягиным, Махневым и Кикоиным для розыска урана и уранового сырья. В результате большой работы группа нашла и вывезла в СССР 300 т окиси урана и его соединений, что серьёзно изменило положение не только с уран-графитовым котлом, но и со всеми другими урановыми сооружениями».

СПРАВКА

Авраамий Завенягин родился в 1901 году в Тульской области в семье машиниста. В 1930 году окончил Горную академию, потом работал директором института по проектированию заводов чёрной металлургии, заместителем начальника Главного управления металлургической промышленности ВСНХ. В 1933–1937 годах был директором Магнитогорского металлургического комбината. В 1937 году стал первым заместителем наркома тяжёлой промышленности.

С 1938 года - начальник строительства Норильского горно-металлургического комбината, затем начальник комбината (ныне предприятие носит его имя). К работе над урановым проектом Завенягин подключился в 1943 году.

С 1945 года - заместитель Берии в советском Атомном проекте. В зону его ответственности входил весь цикл изготовления ядерного топлива и зарядов, от руды до производимого в промышленных реакторах плутония.

После войны штаб Завенягина провёл операцию по поиску и вывозу из Германии немецких специалистов - металлургов, химиков и физиков. Так в СССР были доставлены 70 человек в 1945 году и более 300 человек к 1948 году, среди них находились Николаус Риль, Манфред фон Арденне.

Валерий Янковский

Первые дни поистине каторжных работ незабываемы. В 6 утра мигает горящая всю ночь лампочка, на улице - как молот по затылку - удары в подвешенный на столбе рельс - подъём! Бегом в туалет, бегом в столовую, завтрак - черпак баланды, полпайки, полусладкий жёлтенький чай - и развод!..

В двух километрах от лагеря - рабочая зона в оцеплении. Там свален инструмент: ломы, лопаты, кайлы. За них - драка: нужно выбрать что понадежнее - легче будет выполнить проклятую норму. От кузницы двигаются уже без строя, конвой ушёл в оцепление.

Валерий Янковский

Заключенный Чаунлага в 1948-1952.

Из книги "Долгое возвращение":

На косогоре идет добыча руды открытым способом. У каждого кайло, лопата, тачка. Нужно накайлить, загрузить и катить вручную по узким шатким трапам сотню-полторы метров. Там вывалить содержимое тачки в бункер и гнать ее по параллельно проложенным трапам обратно, к забою. Норма за 12-часовую смену, считая дорогу от лагеря и обед, - сорок тачек.Первые три дня - гарантийные 600 граммов хлеба, а дальше от выработки, до 900. Не выполнивший после трех дней задание зек становится штрафником, это значит - 300 граммов хлеба. Такие в большинстве обречены, ибо выполнить норму голодному совсем не под силу.

Валерий Янковский

Заключенный Чаунлага в 1948-1952.

Из книги "Долгое возвращение":

В шахтах работали как лошади. Взорванную в забое породу насыпали в разрезанные по длине железные бочки на санках, за сотню-две метров волокли к выходу, опрокидывали в бункер для выдачи на-гора. Дно штрека полагалось присыпать снегом из вентиляционных шурфов, но это часто не исполнялось, и люди-кони, надрываясь, тащили груженные рудой санки по каменистой дорожке. Да еще при коптилках - редко расставленных консервных банках с фитильком в солярке. А бригадирские шестерки - самая мразь - делают карьеру, орут, размахивая палками: «Давай, шевелись, падлы!» Тех, кто огрызался, скопом «учили» после работы уже в бараке. И никто не заступался. Такой режим был выгоден начальству, негласно поощрялся.

Урановые подземелья. Часть 1

Автор – Борис Алестэр

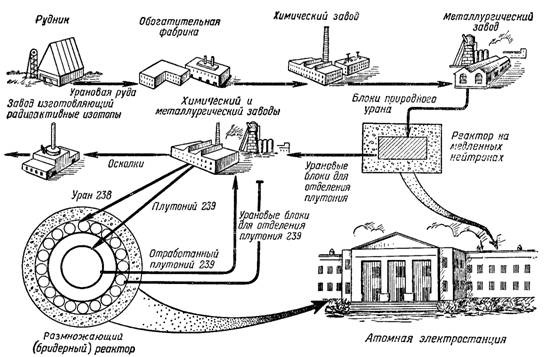

Давайте вспомним кое-какие цифры – они понадобятся, чтобы лучше понимать, какое значение имеет урановая руда для атомного проекта.

Сколько руды требуется, чтобы получить Низко Обогащённый Уран (НОУ ), как топливо для АЭС? Принято считать, что топливный уран – это уран, содержание изотопа уран-235 в котором доведено до 4% . В природной руде этого изотопа всего 0,7% , то есть требуется увеличить его концентрацию в 6 раз.

Урановые подземелья. Часть 2

Автор – Борис Алестэр

Долго думал, как начинать обзор. Традиционно используют либо географический принцип, «перебирая» континенты и страны, либо геологический – по типам руды, сопутствующих минералов, процентному содержанию. Но уран, небесный металл – удивительный химический элемент: он во многом формировал и формирует нашу действительность. Вот и давайте посмотрим, как развивалась его добыча, положив в основу события исторические .

Уран «пришёл» в большой мир громко и страшно – взрывами, спалившими сотни тысяч человеческих жизней в двух японских городах. Чтобы «Толстяк» и «Малыш» сделали своё чёрное дело, в Америке все годы Второй Мировой усилиями учёных доброго десятка стран и американского правительства реализовывался знаменитый Манхэттенский проект.

Давайте попробуем ответить на очередной «детский» вопрос: а откуда для этого проекта взяли уран?

Казалось бы, причём тут расовая теория?.. В бесконечно далёком 1865 году на трон Бельгии взошёл новый монарх – Леопольд II. Славный король решил, что Бельгия просто таки обязана войти в число приличных европейских держав – то есть заиметь себе собственную колонию. У всех есть, надо подтягиваться. В 1884-1885 в Берлине проходила конференция европейских держав, решавшая вопрос колоний в Центральной Африке. Без всякой войны, за счёт хитросплетений невероятных интриг, Леопольд II умудрился… купить в личную собственность территорию в 2,3 млн. кв. км на южном берегу реки Конго – 76 площадей самой Бельгии.

В том же 1885 году было основано «государство», которое так и называлось – Свободное Государство Конго . Свою частную собственность Леопольд передал своему же королевству, а колонией, как и положено, управлял генерал-губернатор. Кому хочется жутких подробностей этого правления – с отрубанием рук, с заложниками, массовыми казнями – изучайте на досуге. Я ограничусь тем общими цифрами: население Конго к 1920 году составляло половину от населения 1885 года. Цифры уничтоженных разнятся – кто же их там учитывал-то… То ли три миллиона, то ли десять миллионов. В европейской печати тех лет не уставали восхищаться столь бурному распространению христианских ценностей .

Вернёмся к урану. В одной из провинций бельгийского Конго – Катанге – было открыто множество месторождений самых разных металлов. Медь, олово, кобальт и – тот самый небесный металл. Впрочем, есть один технический момент: первое время разработка урановых руд шла не ради урана, а ради радия (пардон за масляное масло, конечно). Давайте коротенько припомним, что это за элемент такой.

В 1896 году Беккерель открыл урановые лучи, со следующего года к работам по изучению урана приступили Пьер Кюри и его супруга, Мария Склодовская-Кюри. Фамилии, оставшиеся с нами навсегда: Бк (беккерель) – единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц, Ки (кюри) – единица измерения активности радиоактивного источника, но внесистемная. Беккерель говорил об открытии им «лучей» исходящих от урановой руды, супруги Кюри первыми предложили назвать излучающие свойства атомов некоторых элементов столь знакомым нам словом «радиоактивность».

Во время своих исследований различных образцов урановых руд Кюри обнаружили, что некоторые из них имеют радиоактивность большую, чем мог давать сам уран. Значит, в этих образцах, помимо урана, присутствовал ещё один элемент, дававший эту дополнительную радиоактивность. 26 декабря 1898 года Мария и Пьер смогли химическими методами выделить этот элемент и, по праву первооткрывателей, присвоили ему имя «радий» – «излучающий, лучистый».

Ra – такое обозначение имеет этот элемент, который действительно куда более радиоактивен, чем уран. Период полураспада – 1600 лет, в природе он не то, что редок, он очень редок. Начав работу над получением чистого радия в конце 1898 года, к 1902 супруги Кюри смогли наработать целых 0,1 грамм радия, для чего им пришлось переработать тонну урановой руды. Тонна и 0,1 грамма – это была отличная работа, поскольку в природе на 3 миллиона атомов урана-238 приходится в среднем 1 атом радия.

Радий – осколок радиоактивного деления урана-238, период полураспада последнего – 4,5 млрд. лет. Распадается уран-238, прямо скажем, не торопясь – потому и так ничтожны запасы радия. Поскольку статья не о радии, я не стану расписывать значение и применение этого элемента для физики, химии, медицины – желающие могут поискать информацию самостоятельно.

Не так важны были все полезные свойства радия и для хозяев Бельгийского Конго: люди они были всё больше простые и прагматичные. В 1906 году цена 1 грамма радия достигла своего максимального значения – 175 000 долларов. За 1 грамм. Тогдашних долларов. Давайте через цену на золото – для наглядности. В 1906 году тройская унция (31,103 грамма) стоила 20,67 доллара. 66 центов за 1 грамм золота. И – 175 000 долларов за 1 грамм радия. Грубо – 1 грамм радия на максимуме стоил столько же, сколько 265 кг золота . Такое вот соотношение.

Скажем мягко: бельгийцы были сильно заинтересованы в интенсивной разработке урановых месторождений, но на сам уран им было плевать с высокой колокольни. Ядрён-батонов никто не делал, АЭС не наблюдалось, а тут 1 грамм радия по цене 265 кг золота… Европейская классика: колючая проволока вокруг рудников, контракты на 9 лет (дольше люди не выдерживали, умирая или превращаясь в инвалидов от лучевой болезни), ручной труд. За два года непрерывного стажа (то есть, ежели здоровья на эти два года хватило) премия: 2 курицы и 1 коза...

Провинция Катанга, рудник Шинколобве, был открыт полковником Шарпом в 1914, разрабатываться стал с 1921 года. Рудник расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря, глубины шахт доходили до 400 метров. Нас привычно пугают Магаданом – тогда в Шинколобве, получается, просто санаторий был. 40 градусов в тени круглый год, шахты с минимумом оборудования и без проветривания, кирка, вагонетки вручную… Руда, содержавшая до 65% оксида урана, убивала добытчиков, но при этом мало кого интересовала, а потому просто сваливалась в огромные отвалы. Именно Шинколобве стал на какое-то время африканским Эльдорадо: к 1940 году тут был добыт почти килограмм радия...

Но цена на него постепенно стала падать – наверное, это и подтолкнуло компанию «Юньон Миньер дю О-Катанга» задуматься о том, что делать с самим ураном . Уран стали использовать как… краску для фарфора, при его помощи делали стекло с разной окраской, его сплавляли с железом вместо дефицитного вольфрама. В общем, развлекались, как могли. Ей-богу, лучше бы уран и дальше валялся возле того Шинколобве как памятник сотням тысяч чернокожих рабочих, умерших при его добыче.

А так он стал вывозиться в Бельгию, что и сослужило человекам недобрую службу: при оккупации страны гитлеровские атомщики получили в своё распоряжение 1 200 тонн урановой руды, что подстегнуло работы по созданию атомной бомбы в пресловутом Третьем Рейхе. Но Шинколобве стало и основой Манхеттенского проекта – до Центральной Африки ведь Гитлер не добрался.

В мае 1939 года управляющий «Юньон Миньер» Эдгар Сенжье находился по делам в Англии, где ему и организовали встречу с самим Жолио-Кьюри, который сумел растолковать промышленнику потенциал урана и то, каким оружием он может стать в руках Гитлера. В октябре 1939 Сенжье прибыл в Нью-Йорк, откуда и дал распоряжение вывезти всю урановую руду с обогатительной фабрики в Оолене в Англию. К сожалению, распоряжение выполнить просто не успели – в мае 1940 Бельгия была оккупирована немцами, руда перешла в их руки.

Опасаясь вторжения гитлеровцев в Конго, Сенжье приказал переправить все отвалы руды Шинколобве в США, что и было успешно осуществлено в конце того же 1940 года. Занимательно, что по резервам урана Германия и США стартовали с совершенно одинаковых позиций: немцам достались 1 250 тонн конголезской руды в Бельгии, и ровно столько же Эдгар Сенжье доставил из Бельгийского Конго на территорию Штатов.

Участники Манхеттенского проекта до этого имели дело только с канадской урановой рудой, потому при первом знакомстве с рудой из Конго были уверены, что вся их аппаратура внезапно вышла из строя: руда, предоставленная «Юньон Миньер», содержала до 65% оксида урана . На сегодняшний день этот показатель – высший во всей истории урановой геологии.

Вот такая удивительная история: африканский уран не только придал ускорение работе над Бомбой немецких физиков, но и сделал возможным реализацию Манхеттенского проекта. «Малыш» и «Толстяк» по своему происхождению почти на 100% – «африканцы».

Рейх не пошёл в Африку, потому, после небольшого перерыва, работы на Шинколобве были возобновлены – но теперь уже не ради радия, а для добычи именно урана. Но самая богатая руда, с невероятными 65% оксида урана к тому времени, как выяснилось, просто закончилась. Как говорят в таких случаях геологи – «разработка велась выборочным методом»: в погоне за радием бельгийцам были интересны только те участки в шахтах, где содержание оксида урана было максимальным.

Сенжье, передав (разумеется, читать как «продав») американцам все, что было собрано в отвалах, попытался продолжить разработку шахт, но халява кончилась. С 1943 по 1950 в ход пошла руда с содержанием оксида урана 13%, с 1950 по 1952 урана было уже 3-4%, а с 1952 по 1960 – 0,35%. Откуда взялся последний рубеж – 1960 год?

Уверен, что никто из жителей страны, в которой имеется университет имени Патриса Лумумбы такой вопрос вообще не задаст, правда ведь?.. Уходя прочь из нового независимого государства, колонизаторы демонтировали всё шахтное оборудование, предприятия по обработке руды, залили шахты водой, забетонировали входы – в общем, сделали всё возможное, чтобы Заир остался без собственного урана.

Добыча в Заире действительно прекратилась, но «биография» самого Заира оказалась весьма замысловатой. Урана в Заире не было, а вот в Демократической Республике Конго он есть. Вот только добывают его чёрные (во всех смыслах слова) копатели и сбывают его, как умеют на чёрном рынке. Время от времени информация прорывается, но скупо и отрывочно. Для интересующихся – вот более-менее полная недавняя подборка .

Для официальной геологии и МАГАТЭ коноголезского урана больше не существует, для зарубки в памяти он оставил нам несостоявшийся гитлеровский атомный проект и удачный Манхэттенский проект, основой которых был уникальный рудник Шинколобве.

Вот, собственно, вкратце история самых богатых по содержанию месторождений урана в нашей истории. Белый человек в пробковом шлеме нашёл, заставил добыть для себя самые вкусные куски и убыл восвояси…

Урановые подземелья. Часть 3

Автор – Борис Алестэр

На фото: В 1954 году Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Вячеслав Молотов посетил Объект №1 СГАО «Висмут» в Иоганнгеоргенштадте (ГДР)

Вообще-то напрашивается название «СЭВ», но времена пошли такие, что далеко не каждый помнит эту аббревиатуру…

Германия

Гитлеровский проект атомной бомбы был основан на коноголезском уране, но было кое-что и «своё». Ну, как «своё» – чешское, польское…В самой Германии очень небольшое количество урановой руды добывалось в 1933-1934 годах возле Наббурга, в Баварии, но в тех шахтах добывали плавиковый шпат, уран был всего лишь небольшим дополнением. Ну, нет и нет – немцам вполне хватало того, что было добыто разными путями на оккупированных территориях.

После 9 мая 1945 американцы уже на месте, в Германии, убедились – да, работы по Бомбе немцы вели, но ничего не успели доделать. Это, разумеется, не помешало попытаться прибрать к рукам всё, что плохо лежало. Искали учёных, искали наработки, чертежи, аппаратуру и – уран. Ну, как искали – для очистки совести, конечно. Если немцы занимались Бомбой, с их-то аккуратностью – наверняка прочесали собственную территорию от и до.

Демаркационная линия Ялтинской конференции оставила Тюрингию и Саксонию в советской зоне оккупации, но в ходе боевых действий эта территория оказалась под американскими войсками, и США не преминули перепроверить все известные к тому времени шахты, где ранее была замечена урановая смолка. Специалисты из группы «Алсос» перепроверили, оценили и – спокойно ушли. «Можно наковырять 15 тонн руды, да и то весьма бедной» – таким был вердикт. Если кому-то интересны подробности работы группы «Алсос» – ищите по имени её руководителя, Бориса Паша (Пашковского). Бывший белогвардеец, чьё имя увековечено в Зале славы военной разведки США…

Можно ли было считать настоящими «урановыми профессионалами» немецких и американских геологов? Да с чего бы – атомные проекты там и там развивались на конголезской руде. И Лаврентий Палыч пошёл с козырей: он слишком хорошо помнил, кто поручил ему создать Бомбу и понимал, что произойдёт, если он это задание не выполнит.

Вслед за уходящими американскими войсками в Рудные горы прибыла – буквально через несколько дней! – наша геологоразведочная партия во главе с самим Семёном Петровичем Александровым. Этому человеку было всего 23 года, когда в 1914 году он возглавил геологическую разведку радиевой экспедиции в Фергане, чуть позже трудился коллектором в обследовании Тюя-Муюнского радиевого месторождения.

В 1922 Александров смог, наконец, закончить учёбу в Горном институте (из-за материальных трудностей в семье Семён Петрович вынужден был работать намного больше, чем учиться) и получить гордое звание горного инженера. Следующие три года – снова Тюя-Муюн, где теперь он был уже начальником геологических экспедиций, искавших всё тот же радий . Но что такое радий – я уже рассказывал, так что давайте зафиксируем: к моменту своего прибытия в Рудные горы, Семён Петрович почти 30 лет искал и находил уран. При этом он ещё успевал преподавать, редактировать «Горно-обогатительный журнал», повышать квалификацию в Штатах, налаживать работу сразу двух НИИ. Удивительно энергичное время, удивительные люди!

А с 1938 года – Колыма. Нет, не то, о чём любит говорить рукопожатная общественность: Александрова назначили заместителем председателя экспедиционной комиссии НКВД по Колыме. Снова – поиски урана, но теперь ещё и организация работы горно-металлургических предприятий. Семён Петрович Александров – ещё один человек, о котором надо писать книги.

Повторяю: Лаврентий Палыч зашёл с козырей. В Рудные горы в составе геологоразведочной партии прибыл ещё и сам Анатолий Георгиевич Бетехтин – будущий автор ставших классикой «Минералогии» и «Курса минералогии», академик АН СССР и прочая, прочая, прочая. Лучший в стране специалист по диагностике рудных материалов.

Я не нашёл данных о том, сколько же человек работало в этой Саксонской рудно-поисковой геологической партии, но этим людям хватило менее полугода, чтобы провести ревизию всех рудников, разрабатывавшихся на серебро, висмут, никель и прочие металлы: Аннаберг, Готтесберг, Брайтенбрун, Иоганнгеоргенштадт, Мариенберг, Нидершлаг, Фрайберг, Обершлем, Шнееберг... Выводы Александрова и Бетехтина были однозначны: запасов урановой руды в регионе – не менее 150 тонн .

Много это или мало? Для «сейчас» – семечки, а вот для конца 1945 это было больше, чем все разведанные запасы на всей территории СССР. У Берии не было причин сомневаться в отчёте Александрова и Бетехтина: Саксонская рудно-поисковая партия весной 1946 перешла в подчинение Первого главного управления при Совмине СССР. Летом 1946 поисковая партия была реорганизована в Саксонское Горное Управление, а в сентябре его возглавил Михаил Митрофанович Мальцев . Этот человек до этого момента никогда не имел дела с ураном, но Берия снова не ошибся с его кандидатурой ни на миллиметр.

Михаил Мальцев в 1918 году, в возрасте 14 лет, пошёл добровольцем в Красную Армию, успел повоевать с Деникиным, Врангелем, стать офицером, но в 1922 ушёл с военной службы. Ветеран войны 18 лет от роду, он уходит работать … электромонтёром . Но темп жизни диктовал свои условия: Мальцев участвует в строительстве Днепровской ГЭС, где начальники заметили его талант инженера. В 1935 Мальцев закончил Новочеркасский индустриальный институт, после которого его переводят в Волгострой НКВД.

Перед войной Мальцев – уже начальник строительства гидроузла в Калуге, должность предусматривала «бронь», но в октябре 41-го, после курсов переподготовки он уже на фронте. Командовал 10-й сапёрной армией (!), получил звание инженер-полковника. Но в марте 1943 его отзывают с фронта, чтобы поручить строительство железной дороги Котлас-Воркута, чтобы строить угольные шахты управления «Воркутауголь».

Да-да – снова НКВД, в 1945 он получает звание комиссара госбезопасности. А в 1946 – Германия, и шахты уже не угольные, а урановые. Военный, электрик, инженер, командир сапёров, начальник угольных шахт, комиссар НКВД – Михаил Мальцев справлялся с любой работой. Какая-то невероятная порода людей, жизнь каждого из них – ненаписанный роман.

Уже в мае 1947 его усилиями Саксонское горное управление укрупняется, реорганизуется и получает привычное для нашего уха название: государственное акционерное общество, первым генеральным директором которого и стал Михаил Мальцев. Да, стоит отметить ещё один момент: Мальцеву было очень удобно принимать дела у Семёна Александрова, своего земляка-донбассца. Такая вот ирония судьбы: уроженцы нынешней Новороссии обучали немцев рудному делу настоящим образом.

Только за один 1948 год была начата добыча на месторождениях Беренштайн, Мариенберг, Фрайталь, Нидерпебель, Сайфенбах, открыто новое, ставшее крупнейшим в Германии – Нидершлем-Альберот. 1949 год – новые геологические поиски, открытия новых месторождений – в Цобесе, в Шнеккенштайне, в Бергене. За год найти, оценить, начать эксплуатацию – работники «Висмута» и его начальник умудрялись успевать всё. Там, где за 12 лет гитлеровцы не нашли ничего, там, где американские супер-профи видели 15 тонн руды, «Висмут» находил и добывал, находил и добывал, находил и добывал.

Давайте сравнивать цифры – что давал на выходе «Висмут» и что удавалось добыть на всей территории СССР. 1946 год: СССР – 50 тонн урана (точнее – жёлтого кека, оксида урана), «Висмут» – 15 тонн. 1947 год: 130 тонн СССР и 150 тонн – «Висмут». 1948: 183 тонны СССР и 321 – «Висмут». 1949: 279 тонн СССР и 768 тонн – «Висмут». 1950: 417 тонн – СССР и 1224 тонны – «Висмут».

Там, где американцы увидели чертёж айфона, Александр Мальцев взял уран, во многом обеспечивший наш первый едрён-батон, имя которому придумал всё тот же Лаврентий Павлович Берия. РДС-1: Русские Делают Сами .

Знаете, пусть либералы рассказывают о Берии какие угодно страшилки, обвиняют его в массовых избиениях на допросах, шпионстве на Англию, в собственноручных расстрелах и даже в изнасиловании коня Будённого – персонально мне это кажется третьестепенным. Факты ведь просты и не замысловаты, никакого двоякого толкования не позволяют.

С того момента, как США научились делать атомные и ядерные бомбы, они планировали атомную бомбардировку городов СССР. Чем больше бомб – тем большее количество целей намечалось. 13 городов, 27 городов, 40… Если бы наш проект атомной бомбы был поручен кому угодно, кроме Берии – я уверен, что тот или иной план американцев был бы реализован. И в тех самых городах, где сейчас вот замечательные, добрые люди с нежными душами без устали проклинают «кровавого сталинского палача» не было бы никого и ничего, кроме радиоактивного пепла.

Мы можем не любить Берию, мы можем ненавидеть Берию, но факт останется фактом: мы живы, мы уцелели только потому, что в истории нашей страны этот человек – был. Был в своё время и на своём месте. В России, насколько мне известно, есть только один памятник этому человеку. В Москве, во дворике МИФИ, на постаменте, стоит полноразмерный макет нашей РДС-1. И лучшего памятника Лаврентию Павловичу нет и быть не может.

Конечно, «Висмут» 40-х годов – это не только Александр Мальцев. Работа «урановых» людей была настолько секретной, что их имена стали «появляться» только сейчас. Р.В. Нифонтов, Д.Ф. Зимин, Г.В. Горшков, Л.У. Пухальский, М.И. Клыков. В «штабе» «Висмута», помимо Мальцева, работали Н.М. Эсакия, В.Н. Богатов, А.А. Александров, Н.И. Чесноков. После взрыва РДС-1 в Семипалатинске в 1949 многие из этих людей получили заслуженные награды, Александр Мальцев стал Героем Социалистического Труда, как и его земляк Александров.

Ещё бы: к 1949 году «Висмут» – это уже не только шахты. Это и перерабатывающие предприятия, транспортные и авторемонтные управления, собственный машиностроительный завод. А ещё – школы, профучилища, больницы, магазины и вся прочая инфраструктура.

Для кого?

В декабре 1946 на «Висмуте» трудились 10 000 немецких рабочих, в декабре 1947 – 46 000, в декабре 1948 – 65 000, а к декабрю 1953 их набралось уже 133 000 человек. 1953 я вспоминаю не из-за смерти Сталина – это был тот год, когда на «Висмуте» стали появляться первые немецкие инженеры и геологи. Молодые люди, успевшие получить образование в СССР – немецкое не котировалось, знаете ли.

А ещё в 1953 «Висмут» стал советско-германским АО – всё, что было вывезено до того, было отнесено к военным репарациям. Впрочем, до самого 1990 года всё, что добывал «Висмут», отправлялось только в СССР – но теперь уже за деньги. Из Рудных гор, в которых немцы и американцы урана не нашли от слова «вообще», «Висмут» добыл 220 000 тонн урана. К 1990 году «Висмут» был крупнейшим уранодобывающим предприятием Европы, занимал третье место в мире.

Геологоразведка шла на 55 000 кв. км, за годы существования «Висмута» пробурено в общей сложности 38 600 разведочных скважин. Первые годы работы шли возле городов со средневековыми горнорудными традициями – Аннаберг, Мариенберг, Фрайберг, Шнееберг. Но время шло, пласты вырабатывались, шахты закрывались, в последние годы работы шли на совершенно новых месторождениях – близ Роннебурга, Шлёма и Кенигштайна, неподалеку от Дрездена.

Те, кто прибыл в Германию в самые первые годы «урановой эры», успели застать «передовую немецкую технологию» той поры. Прямоугольные стволы шахт, вырубленные вручную, деревянные крепи, ручные вагонетки… «Дикие варвары» учили немцев , что такое бетонная крепь, зачем вагонеткам двигатели, знакомили с таким чудом, как подъёмные электрифицированные барабаны, строили пришахтные железные дороги, чтобы доставлять руду на перерабатывающий завод не на телегах и даже не на самосвалах.

Пришедший на пост директора «Висмута» в 1960 году Семён Николаевич Волощук проработал на этом посту 25 лет. Ещё один человек-легенда, ещё один ненаписанный роман. Это при нём выяснилось, что уран можно добывать с глубины в 2 километра при нормальном 8-часовом рабочем дне. Уникальная система охлаждения и вентиляции разработаны при нём и при его непосредственном участии.

Да-да, не надо хитро щурить глаз: опыт Волощук нарабатывал в шахтах Донбасса, хоть и понаехал в него из-под Кировограда. При Волощуке, в начале 80-х, на руднике Кёнигштайн был успешно освоен новый, экологически самый безопасный способ добычи урановой руды – подземное выщелачивание. Но к тому времени работать приходилось с рудой, содержание урана в которой было около 0,7% и менее: «Висмут» добирал последние остатки было роскоши.

В 1989 году на 18 предприятиях СГАО «Висмут» трудились 47 000 человек, но без всякой связи с политическими событиями было очевидно, что «Висмут», дававший нам треть всего нашего урана, доживает последние годы. Из 19 месторождений полностью или частично были выработаны все 19. Новые месторождения, найденные на территории СССР, делали работу «Висмута» всё менее осмысленной.

В 1990 году на предприятии стали готовиться к совсем другой работе: предстояло не только закрыть, демонтировать, вывезти, но и обеспечить радиационную безопасность окружающей среды и населения. Планы были свёрстаны, этапы намечены, вот только выполнять их пришлось уже не нам. Время полного прекращения добычи и обогащения – август 1990 года, время исчезновения государства – ноябрь 1990 года.

Федеральная программа рекультивации территории «Висмута» обошлась Германии в 7 млрд. евро. Исчезли отвалы породы, были засыпаны шахты, удалены любые следы жизнедеятельности огромного предприятия, как, впрочем, и всё прочее, что оставалось от советского атомного проекта. Новые власти закрыли все ГДРовские АЭС, хотя среди них не было ни одной устаревшей. Но изучение состояния энергетической системы Германии – тема хоть и интересная, но она находится явно за рамками Саги о Росатоме.

Вот такой была история немецкого урана. Память о «Висмуте» не исчезла – есть множество сайтов, есть ветеранская организация, в Германии сняли два художественных фильма. Только в Электронной Библиотеке Росатома я насчитал пять книг, в которых история предприятия описывается с разных сторон самым подробным образом. Если у кого-то вдруг появится интерес – с удовольствием подскажу, где что искать, а в этой заметке надо уже остановиться, иначе она станет бесконечной.

Немецкий уран помогал нам очень здорово – и при создании РДС-1, и в мирной части нашего атомного проекта. И предлагаю поставить маленькую такую галочку: не стало урана – не стало ГДР . Совпадение по времени удивительное, а ещё занимательнее, что эту фразу придётся повторять неоднократно.

Что касается территории самой ФРГ, то тут по урановой части всё намного более скучно. Следы урана есть в Баварии и в Шварцшвальде, но руды там настолько бедные и их настолько мало, что ни о какой промышленной добыче речь никогда не шла. Так что сегодня ситуацию в атомной отрасли Германии я могу описать коротко: «Кого-то беспокоит зависимость Германии от российского газа? А вы не чешите её» …

Вот такая получилась история с немецким ураном. При Гитлере его найти не смогли – и слава богу. Мы, наши славные дедушки да бабушки – нашли, и нашли много. И снова – слава богу: этот уран помог остановить американскую машину уничтожения, действие которой мир наглядно видел летом 45-го в Японии. С исчезновением СССР и ГДР исчез, и уран. Если кому-то очень хочется – может добавить в атомную тему чуточку мистики.

Заметка опять получилась длинной, придётся ограничиться только Германией. Дальше надо бы уже попробовать прикоснуться к нашему «родному» урану, но, всё-таки, сначала закончим обзор Восточной Европы. Как разделить – где начинается совсем наш уран, а где он был чуточку иностранным, но всё равно нашим?.. Да и нравится мне этот странный лейтмотив, который будет продолжаться и продолжаться.

Был уран в Чехословакии, но не стало Чехословакии и СССР – и нет урана ни в Чехии, ни в Словакии. Был уран в Польской Народной Республике – нет теперь ни ПНР, ни урана на её территории. Был уран в Югославии – далее по тексту. Был уран в Народной Республике Болгария – … Был уран в Венгерской Народной Республике – … И Социалистическая Республика Румыния – тоже была…

Думайте об этом что угодно – я перечисляю просто факты. Уран во всей Восточной Европе исчез вместе с исчезновением СЭВа. Уран был даже в Эстонской Советской Социалистической Республике – пока была жива ЭССР. Есть ли исключения? Есть. Одна штука. Украина. Вот ни слова не скажу про политику, но уран говорит нам: Украина не может быть чужим для России государством! А это вам не хухры-мухры, это, как известно – небесный металл!.. Кремль, Банковская, Белый дом, Брюссель – это всё наносное. Ну, мне так кажется...

Добыча Урана. Самая страшная работа на планете

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях , постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания» . Все Конференции – открытые и совершенно безплатные . Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Урановая руда - природное минеральное образование, которое содержат уран в таком количестве, концентрации и соединении, что его извлечение стает экономически выгодным и целесообразным. Урана в земных недрах достаточно много. Для примера в природе:

- урана в 1000 раз больше, чем золота;

- в 50 раз больше, чем серебра;

- запасы урана почти равновелики с запасами цинка и свинца.

Частички урана имеются в почве, горной породе, морской воде. В месторождениях же сконцентрирована его совсем небольшая часть. Известные, разведанные залежи урана оцениваются в 5,4 миллиона тонн.

Характеристики и виды

Основные виды ураносодержащих руд: оксиды (ураниты, урановые смолы, урановые черни), силикаты (коффиниты), титанаты (браннериты), уранилсиликаты (уранофаны, бетауранотилы), уранилы-ванадаты (карнотиты), тюямуниты, уранилфосфаты (отениты, торбениты).Содержащие Zr, TR, Th, Ti, Р минералы (фторапатиты, монациты, цирконы, ортиты…) часто так же включают уран. Еще сорбированный уран бывает в углистой породе.

Месторождение и добыча

Тройку стран-лидеров по запасам урановых руд представляют - Австралия, Казахстан, Россия. Почти 10% мировых запасов урана сосредоточено в России, а в нашей стране две третьих запасов локализировано в Якутии (Республика Саха). Самые крупные российские залежи урана в таких месторождениях: Стрельцовскому, Октябрьскому, Антейскому, Мало-Тулукуевскому, Аргунскому, Далматовскому, Хиагдинскому… Есть еще великое число мене крупных залежей и месторождений.

Применение урановых руд

- Самое важное применение - ядерное топливо. Более всего используется изотоп U235, который может быть основой для самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. Его используют в ядерных реакторах, оружии. Изотоп U238 делением увеличивает мощность термоядерного оружия. U233 - самое перспективное топливо для газофазного ядерного ракетного движка.

- Уран способен активно выделать тепло. Его тепловыделяющая способность в тысячу раз мощнее нефтяной или природного газа.

- Уран применяют геологи для определения возраста пород и минералов. Есть даже наука такая - геохронология.

- Его применяют иногда в строительстве самолетов, фотографии, живописи (имеет красивый желто-зеленый оттенок).

- Железо + U238 =магнитострикционный материал.

- Обедненный уран идет на производство средств радиационной защиты.

- Есть еще много функций, которые исполняет уран.

Вам нравится?

да | нет

Если Вы обнаружили опечатку, ошибку или неточность, сообщите нам - выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В настоящее время ядерная энергия используется в достаточно крупных масштабах. Если в прошлом веке радиоактивные материалы применялись в основном для производства ядерного оружия, обладающего наибольшей разрушительной силой, то в наше время ситуация изменилась. Ядерная энергия на атомных электростанциях преобразуется в электрическую и используется во вполне мирных целях. Также создаются атомные двигатели, которые используются, например, в подводных лодках.

Основным радиоактивным материалом, использующимся для производства ядерной энергии, является уран. Этот химический элемент относится к с семейству актиноидов. Уран открыл в 1789 году немецкий химик Мартин Генрих Клапрот при исследовании минерала настуран, который сейчас также называют «урановой смолкой». Новый химический элемент был назван в честь недавно открытой планеты солнечной системы. Радиоактивные свойства урана были открыты лишь в конце XIX века.

Уран содержится в осадочной оболочке земной коры и в гранитном слое. Это довольно редкий химический элемент: его содержание в земной коре 0,002%. Кроме того, в незначительных количествах уран содержится в морской воде (10−9 г/л). Благодаря своей химической активности уран содержится только в соединениях и в свободном виде на Земле не встречается.

Урановыми рудами называются природные минеральные образования, содержащие уран или его соединения в количествах, при которых возможно и экономически целесообразно его использование. Урановые руды также служат сырьем для получения других радиоактивных элементов, таких как радий и полоний.

В наше время известно около 100 различных урановых минералов, 12 из которых активно используются в промышленности для получения радиоактивных материалов. Наиважнейшими минералами являются окислы урана (уранит и его разновидности – настуран и урановая чернь), его силикаты (коффинит), титаниты (давидит и браннерит), а также водные фосфаты и урановые слюдки.

Урановые руды классифицируют по различным признакам. В частности, их различают по условиям образования. Одним из видов являются, так называемые, эндогенные руды, которые отложились под воздействием высоких температур и давления из пегматитовых расплавов и водных растворов. Эндогенные руды характерны для складчатых областей и активизированных платформ. Экзогенные руды формируются в близко поверхностных условиях и даже на поверхности Земли в процессе накопления осадков (сингенетические руды) или в результате циркуляции грунтовых вод (эпигенетические руды). Возникают преимущественно на поверхности молодых платформ. Метаморфогенные руды, возникшие при перераспределения первично рассеянного урана в процессе метаморфизма осадочных толщ. Метаморфогенные руды характерны для древних платформ.

Урановые руды классифицируют по различным признакам. В частности, их различают по условиям образования. Одним из видов являются, так называемые, эндогенные руды, которые отложились под воздействием высоких температур и давления из пегматитовых расплавов и водных растворов. Эндогенные руды характерны для складчатых областей и активизированных платформ. Экзогенные руды формируются в близко поверхностных условиях и даже на поверхности Земли в процессе накопления осадков (сингенетические руды) или в результате циркуляции грунтовых вод (эпигенетические руды). Возникают преимущественно на поверхности молодых платформ. Метаморфогенные руды, возникшие при перераспределения первично рассеянного урана в процессе метаморфизма осадочных толщ. Метаморфогенные руды характерны для древних платформ.

Кроме того, урановые руды подразделяют на природные типы и технологические сорта. По характеру урановой минерализации различают: первичные урановые руды – (содержание U4 + не менее 75% от общего количества), окисленные урановые руды (содержат в основном U6 +) и смешанные урановые руды, в которых U4 + и U6 + находятся примерно в равных соотношениях. От степени окисления урана зависит технология их обработки. По степени неравномерности содержания U в кусковой фракции горной породы («контрастности») выделяют весьма контрастные, контрастные, слабоконтрастные и неконтрастные урановые руды. Этот параметр определяет возможность и целесообразность обогащения урановых руд.

По размерам агрегатов и зерен урановых минералов выделяются: крупнозернистые (свыше 25 мм в поперечнике), среднезернистые (3–25 мм), мелкозернистые (0,1–3 мм), тонкозернистые (0,015–0,1 мм) и дисперсные (менее 0,015 мм) урановые руды. Размеры зерен урановых минералов также определяют возможность обогащения руд. По содержанию полезных примесей урановые руды бывают: урановые, уран-молибденовые, уран-ванадиевые, уран-никель-кобальт-висмут-серебряные и другие.

По химическому составу примесей урановые руды разделяют на: силикатные (состоят в основном из силикатных минералов), карбонатные (более 10–15% карбонатных минералов), железоокисные (железо-урановые руды), сульфидные (более 8–10% сульфидных минералов) и каустобиолитовые, состоящие в основном из органического вещества.

Химический состав руд часто определяет способ их переработки. Из силикатных руд уран выделяется кислотами, из карбонатных – содовыми растворами. Железо-окисные руды подвергаются доменной плавке. Каустобиолитовые урановые руды иногда обогащаются путем сжигания.

Как уже говорилось выше, содержание урана в земной коре достаточно невелико. В России имеется несколько месторождений урановых руд:

Жерловое и Аргунское месторождения. Располагаются в Краснокаменском районе Читинской области. Запасы Жерлового месторождения составляют 4137 тысяч тонн руды, в которых содержится всего лишь 3485 тонн урана (среднее содержание 0,082%), а также 4137 тонн молибдена (содержание 0,227%). Запасы урана на Аргунском месторождении по категории С1 составляют 13025 тысяч тонн руды, 27957 тонн урана (среднее содержание 0,215%) и 3598 тонн молибдена (при среднем содержании 0,048%). Запасы по категории С2 составляют: 7990 тысяч тонн руды, 9481 тонн урана (при среднем содержании 0,12%) и 3191 тонн молибдена (среднее содержание 0,0489%). Здесь добывается примерно 93% всего российского урана.

Жерловое и Аргунское месторождения. Располагаются в Краснокаменском районе Читинской области. Запасы Жерлового месторождения составляют 4137 тысяч тонн руды, в которых содержится всего лишь 3485 тонн урана (среднее содержание 0,082%), а также 4137 тонн молибдена (содержание 0,227%). Запасы урана на Аргунском месторождении по категории С1 составляют 13025 тысяч тонн руды, 27957 тонн урана (среднее содержание 0,215%) и 3598 тонн молибдена (при среднем содержании 0,048%). Запасы по категории С2 составляют: 7990 тысяч тонн руды, 9481 тонн урана (при среднем содержании 0,12%) и 3191 тонн молибдена (среднее содержание 0,0489%). Здесь добывается примерно 93% всего российского урана.

5 урановых месторождений (Источное, Количканское, Дыбрынское, Намарусское, Кореткондинское) расположены в на территории . Суммарные разведанные запасы месторождений составляют 17,7 тысяч тонн урана, прогнозные ресурсы оцениваются еще в 12,2 тысяч тонн.

Хиагдинского урановое месторождение. Добыча ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Разведанные запасы этого месторождения по категории C1+C2 оценены в 11,3 тысяч тонн. Месторождение расположено на территории Республики Бурятия .

Радиоактивные материалы применяются не только для создания ядерного оружия и топлива. Так, например, уран в небольших количествах добавляют в стекло, для придания ему цвета. Уран входит в состав различных металлических сплавов, применяется в фотографии и других сферах.

По материалам большой энциклопедии России